有些旅行,不是為了遠方,而是為了讓心安靜地回到自己身上。

那天清晨,我只是想替一位常客尋找延曆寺的線香,

卻意外在比叡山的山風與鐘聲之間,找回久違的平靜。

轉眼間,前往比叡山延曆寺已經是將近一年前的事情了。我仍能清楚記得,那山中微涼的空氣、靜止的光線,以及瀰漫在境內的一種難以言喻的平靜。

轉眼間,前往比叡山延曆寺已經是將近一年前的事情了。我仍能清楚記得,那山中微涼的空氣、靜止的光線,以及瀰漫在境內的一種難以言喻的平靜。

那段旅程的氣息,至今仍在心底迴盪,彷彿山嵐,輕柔地纏繞在記憶之中。

我對比叡山延曆寺的認識,起於對日本禪宗的好奇,也曾讀過織田信長火燒延曆寺的故事,知道它是天台宗的總本山,卻未曾想過要親自造訪。

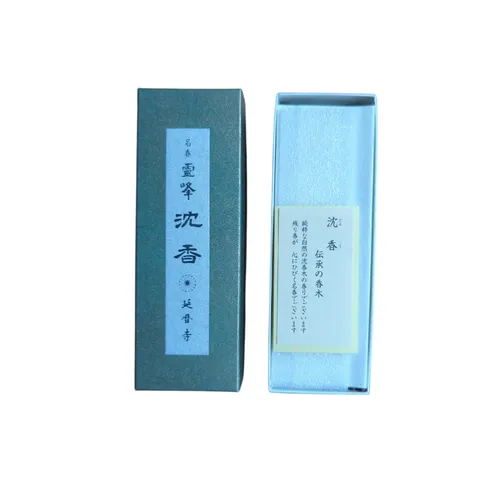

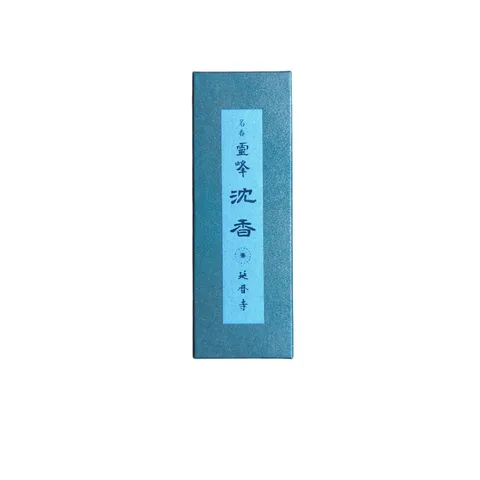

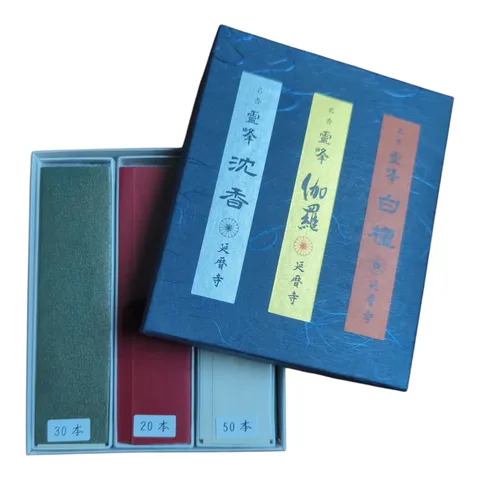

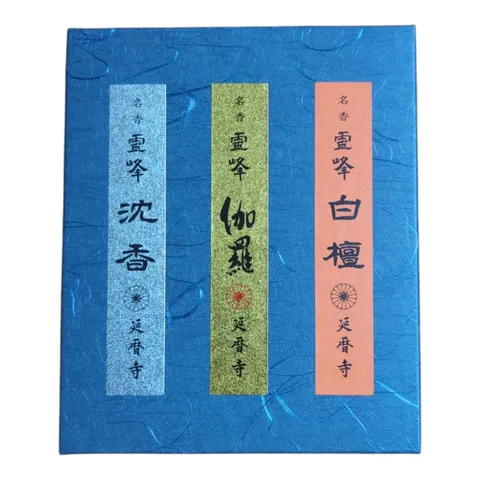

直到去年夏天,一位常客詢問我是否能買到延曆寺出品的線香。我遍尋盤商與經銷仍買不到,那一刻,心底有個聲音輕輕響起:「或許該親自去一趟吧。」

那陣子,工作讓我幾乎燃燒殆盡。於是,我決定幫顧客買香的同時,也讓自己在山中喘口氣。

延曆寺位於京都與滋賀的交界,原本打算從京都側上山、大津側下山,但考量行李與行程安排,最終選擇從大津進出。

那天清晨,細雨飄落,我錯估山裡的氣溫。雖穿著薄毛衣與風衣,仍感到冷意滲入骨縫。在纜車坂本站等候第一班車時,四周寂靜,只剩下雨聲與心跳聲交錯。那一刻,我想,也許這場旅程,不只是上山,更像是一場「回到自己」的練習。

坂本站建於大正十四年,歐式外觀靜靜立在山腳,帶著古典的氣質。坂本登山纜車是日本最長的纜車,全長2,025公尺。車窗外的景色緩緩掠過,遠方的琵琶湖時隱時現。11分鐘的車程,在大自然的懷抱中一閃即逝。煩惱、焦慮,彷彿也隨著纜車的上升被放下。那是一種被山溫柔接住的感覺。

抵達山上時尚未正式開放。工作人員與僧侶陸續到班,整個境內顯得格外靜謐。

比叡山延曆寺是天台宗的總本山,被譽為佛教母山,由傳教大師最澄開山,迄今已有逾1200年的歷史。延曆寺並非單獨一間寺廟,而是占地近1,700公頃的道場,分為三個區域:東塔、西塔及橫川,約有100座殿堂散佈於此,西元1994年登錄為聯合國教科文組織世界文化遺產。

信步走在東塔區域,空氣濕潤、微涼。途經延曆寺的核心——根本中堂,雖正進行為期十年的改修工程,但僅僅站在外圍,也能感受到那份莊嚴的力量。

不久,聽見悠遠的鐘聲在山林之間迴盪,讓心逐漸沉靜。

走至大講堂,發現可體驗寫經,便邀二姊同行。平時在台灣我偶爾也會抄寫心經,並非因信仰,而是那過程的確能讓心平靜。

殿內開放而安靜,窗外的冷氣流在木地板間緩緩流動。日本的寫經使用毛筆式自來水筆,與我習慣的鋼筆不同,需要更多專注力。氣溫不到九度,手指僵硬,我一筆一畫地寫下經文。

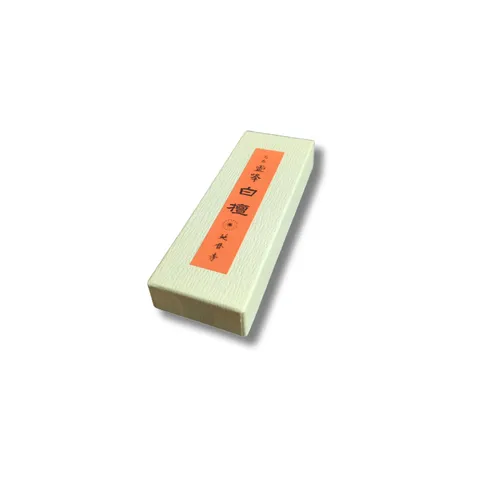

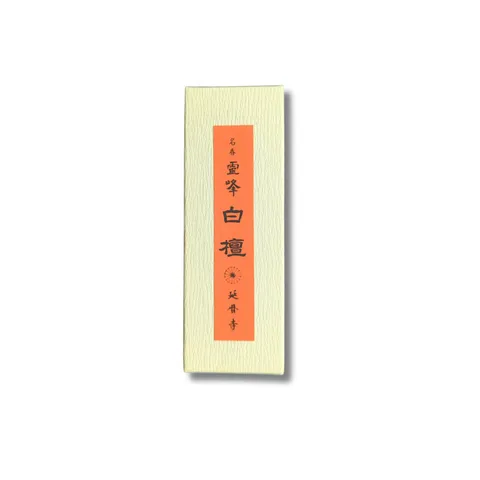

筆尖在紙上移動的瞬間,彷彿能聽見心的聲音。那是一種沉靜而明亮的寧靜寫完後,我們在殿內捻香參拜,購買御朱印帳與線香。後來想想,也許應該回程再買,揹著十幾盒線香在山路上走動,雖有些傻氣,卻也成為記憶裡柔軟的一筆。

離開大講堂後,我們繼續往西塔前進。首先抵達淨土院,最澄大師的御廟,白砂鋪地,靜謐而莊嚴。

再往前是常行堂與法華堂,左右對稱、後側以渡廊相連,相傳力大無比的弁慶曾一肩扛起,因此有「弁慶肩擔堂」之別名。

間關鳥鳴,林木低語,走在這條路上,連腳步聲都變得輕柔。

隨後我們繼續往釋迦堂前進,這是西塔的本堂,釋迦堂是延曆寺現存最古老的建築,據說內供的釋迦像出自最澄大師之手。

這趟恰逢延曆寺世界遺產登錄三十周年紀念,釋迦堂舉行「秘佛本尊釋迦如來像特別開帳」。我們走入平時不開放的內陣,欣賞藝術家村松亮太郎的〈DANDELION PROJECT〉——站在蒲公英造型的裝置作品前吹氣,帶著和平祈願的絨毛種子會透過光影技術飛散,照亮整面牆壁。

那一刻,覺得內心隨之震盪。光影之間,好像真的有平和在流動。

離開釋迦堂後,我們準備折返。原本想在延曆會館住一晚,好好走完延曆寺的三個區域,卻因客滿而作罷,只能忍痛放棄橫川。

也許這樣的遺憾,正好留作再訪的理由。等根本中堂修繕完畢,我想再回去——不只是為了走遍比叡山延曆寺,更是為了確認,當年的寧靜是否仍在心裡發光。

延曆寺不只是山上的聖地,更像是一處心靈的歸處。那份靜謐,讓人學會傾聽,也學會放下。